那是一个难忘的周末,因为工作任务重,我“擅自”取消了队员的双休日,开始了一段长达48小时多的扶贫路。

星期五下午,我和队员们骑上摩托车跋涉2个多小时的盘山路,来到了今年要脱贫的村组,要核实明白卡、填写易地搬迁调查表,四个村民小组,数公斤表格要在一个晚上完成,基本是不可能的,当然还有很多插曲和阻力影响了工作进度。

夜里给我舀水喝的好心老大哥

我们仨帮黄大妈搬玉米上楼顶

拦路向群众宣传政策

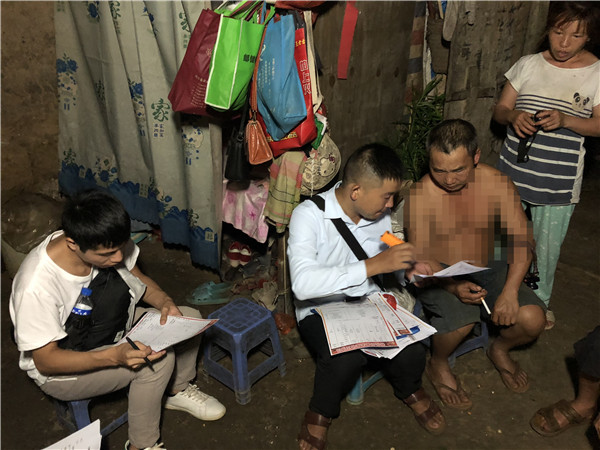

一大早拦下群众开展精准调查工作

和往常一样,入户、宣传政策、签字按手印,似乎按部就班,很快就可以收工。当地群众下地回来,大都喜欢几家聚在一起吃晚饭,大家围坐在一起,边吃饭,边听我解释政策、了解困难、教育思想落后群众,每处一讲就是个把小时。因为路远,交通工具有限,凌晨2点多我们还在叩着群众的大门。一路骑车颠簸,已经浑身酸疼,三四个小时的讲解,声音严重沙哑,来到刚被叫醒的大哥家,给我舀了一瓢自来水,牛饮一气,如清泉般甘甜可口。

眼看就要天亮,实在不忍心再打扰他们,我们决定暂停工作。随行的一名瑶族队员,联系了不远处另一个小组的一户老乡,欣然答应留宿我们。我们摸着黑再骑行半个多小时,来到了留宿的黄大爷家,已经是凌晨3点,队员用瑶话叫了一阵门,只见一位大妈出来迎接我们,是黄大爷的老伴儿。黄大妈很和蔼,用蹩脚的汉语引导我们进了屋,屋子很挤,却很整齐,三张床显然是经过悉心打理早早准备好了的。

这时我突然想到驻村半年多,没回过几百里外的家,微弱的灯光下,大妈的银发越发泛白,热情寒暄之余,饱经沧桑的两颊没有丝毫被打扰的不乐意,那神态正如母亲,招呼着远路归家的孩子们。

我们工作队一行3人,年龄最大的就属我,92年生,两个队员也才93、94年,平均年龄20多岁,因为工作离开家在大山寨子里的老乡家住宿,大家都是第一次。

想家、感动、忧伤、恐惧、抱怨、辛酸·····几个孩子思绪万千,心里滋味就像打碎了五味瓶。哪怕再累再困,都互相沉默着,睁大眼睛盯着天花板,久久不能入睡······夜静得可怕,就连蚊子的“嗡嗡”声都清清楚楚。醒来时,发现摩托车上的东西还被黄大妈在夜里用塑料布给我们遮盖得严严实实。

早上六点多,队员互相叫醒,来不及洗漱打点,就赶紧跑到寨子口,纷纷拦下要出门下地的建档立卡群众。又是一大个早的时间,勉强结束了这个小组的工作,黄大爷老两口又盛情留我们吃过早饭。席间,大爷一直在“骄傲”地向我们介绍几十年来,一拨拨新农村建设工作队在他家留宿的故事。原来,黄大爷是一名老党员,是90年代的村干部,儿女们都已成家立业,老两口不愿随孩子们外迁,自力更生在老寨过着天伦般的日子。

饭后我们匆匆出门,大爷大妈送别了我们,缓缓离开之余,我回头看到大妈正准备扛玉米上楼顶晾晒,我赶紧叫住了队员们回去。黄大妈在屋里刚装好了一堆玉米,想到老人要走几十转才能搬上去,为了赶早上的辣太阳,我们工作队三人,迅速行动,每个人几趟,就快速搬完了。大妈起初并不愿意,怕弄灰我们衣服,我说“没事儿,大妈,一把水就洗干净了”,我们坚持帮搬完后,大家用手揩着脸上的汗水会心而笑,弹弹灰就告别了大妈,骑上车跌跌撞撞原路返回了,大妈在楼顶目送着我们的背影······

长者模式

长者模式 无障碍浏览

无障碍浏览

首页

首页

河口概况

河口概况

新闻资讯

新闻资讯

政府信息公开

政府信息公开

政务服务

政务服务

互动交流

互动交流

投资河口

投资河口

专题专栏

专题专栏

滇公网安备 53250302000196号

滇公网安备 53250302000196号